학자금 체납자 최근 5년새 49.7% 늘어…체납액 740억으로 73.6%↑

예정처 "저소득청년층 상환여력 악화로 악순화 우려"

국세청, 상환율·연체가산금 인하 등 다각적 노력 나서야

청년층의 고용불안과 생활비 지출 상승 등 학자금 상환 여건이 갈수록 악화됨에 따라 최근 5년간 취업후학자금 의무상환자의 미상환 비율이 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다.

국세청은 학자금 상환 업무를 담당하는 기관으로, 지난달 취임한 임광현 국세청장은 생계형 체납자에 대한 세정지원 방안을 밝힌 만큼, 사회 초년생들의 학자금 상환 부담을 완화하기 위한 특단의 대책이 필요하다는 국회 예산정책처의 주문이다.

저소득 청년층이 학자금 미상환에 따른 체납자로 전락하지 않기 위해선 의무상환기준을 상향하고 상환율을 인하하는 한편, 연체가산금 인하 및 면제 등 체납자 부담을 경감해야 한다는 의견도 제시됐다.

취업후학자금 상환제도는 청년층이 경제적 여건과 관계없이 고등교육 기회를 가질 수 있도록 지원하기 위해 도입됐다. 한국장학재단이 대학(원)생에게 등록금 전액과 연 400만원 한도의 생활비를 대출해 주고, 향후 소득이 발생한 시점부터 국세청이 의무상환관리와 장기미상환자의 상환업무 등을 맡는 등 이원화돼 있다.

학자금대출자는 2024년 기준으로 연간 소득금액이 상환기준소득인 1천752만원을 초과하면 의무상환대상자로 분류돼 의무상환액을 납부해야 한다.

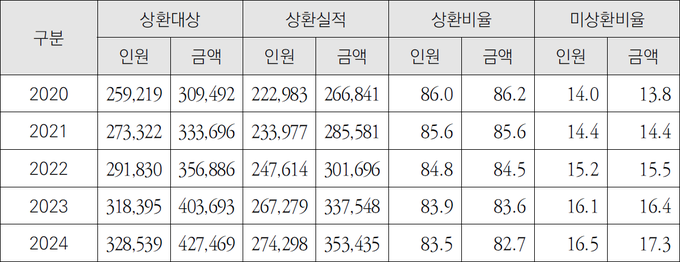

국회예산정책처의 2024년 회계연도 결산보고서에 따르면, 최근 5년간 학자금 의무상환자의 미상환비율(금액 기준)은 2020년 13.8%에서 2024년 17.3%로 매년 상승하고 있다. 같은 기간 동안 학자금 대출을 상환하지 못한 인원 또한 100명 가운데 14명에서 16.5명으로 증가했다.

○연도별 학자금 의무상환대상자 상환실적 추이(단위: 명, 백만원, %)

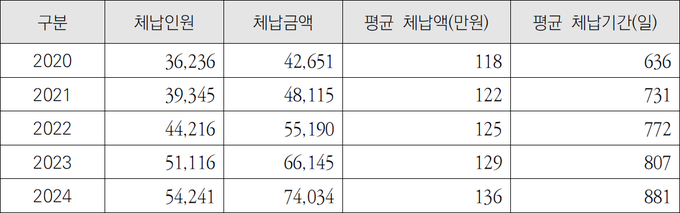

학자금 미상환 인원과 금액이 늘어남에 따라, 체납인원 및 체납액은 급증했다.

최근 5년간 학자금 체납현황에 따르면, 2024년 체납자는 총 5만4천241명으로 2020년 대비 49.7% 증가했으며, 총 체납액은 740억3천400만원으로 73.6% 늘었다.

○연도별 학자금 체납 현황(단위: 명, 백만원)

더 큰 문제는 학자금 미상환자의 체납상태가 지속되면 연체가산금 부담 등으로 인해 상환이 더욱 어려워지는 악순환에 빠질 수 있고, 상환을 위한 추가적인 대출부담으로 인해 신용위험이 가중되는 상황에 놓일 우려가 높다.

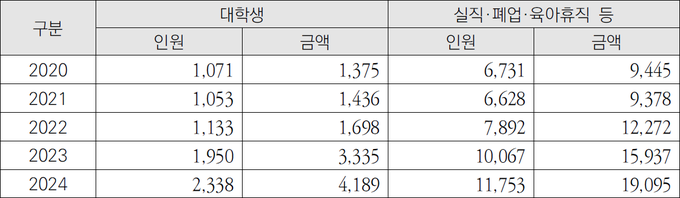

이와 관련, 국세청은 의무상환대상자가 대학생이거나 실직·폐업 및 육아휴직 등 경제적 상황이 곤란한 경우 상환을 유예 중으로, 최근 상환유예 대상 인원 및 금액 또한 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다.

상환유예자 가운데 대학생은 2024년 기준 2천338명으로 2020년 대비 2배 이상 증가했으며, 실직·폐업·육아휴직 등으로 인한 상환유예자는 지난해 1만1천753명으로 5년새 74.6% 늘었다.

○연도별 학자금 상환유예 현황(단위: 명, 백만원)

국세청에 따르면, 의무상환액을 체납하는 경우 납부를 독려하고 체납자의 소득발생 및 재산보유 여부를 수시로 확인해 납부여력이 있는 체납자에 대해서는 압류 등 강제징수을 함으로써 체납자를 관리한다는 입장이다.

예정처는 상환능력을 충분히 갖추고 있는 체납자에 대해서는 강제징수 등 적극적인 징수 활동은 당연하나, 이와 별개로 청년층의 부채 문제가 장기화되지 않고 적절한 상환역량을 갖출 수 있도록 지원하는 방안도 필요함을 제시했다.

실제로 의무상환대상자 가운데 체납자와 상환유예자가 모두 증가한 것은 최근 급격한 물가상승으로 인한 생활비 부담 증가 등으로 인해 저소득 청년층의 상환 여력이 악화됐음을 시사하고 있다.

예정처는 저소득 청년층의 학자금 상환부담을 경감시킬 수 있는 방안으로 ‘상환기준소득 상향’과 ‘상환율 인하’ 등을 제시했다.

다만, 지난해 상환기준소득은 총급여액 기준 월 223만원으로, 같은해 최저임금 월 206만원보다 8% 이상 높은 수준인 탓에 상환기준소득의 추가 상향 여지는 제한적인 상황이다.

그럼에도 예정처는 저소득 청년층의 학자금 대출 의무상환 부담을 완화하기 위해 제도개선 방안을 검토하는 한편, 연체가산금 인하·면제 등 체납자 부담을 경감하고 상환유예 제도에 대한 안내 및 홍보 강화 등 다각적인 개선 노력을 병행해야 한다고 주문했다.