미국의 세무서 조직은 납세상담국(TPS:Taxpayers’ Service Div), 조사국(Examination Div.), 특별조사국(Criminal Investigation Div.), 징세국(Collection Div.), 공보관(Public Officer), 감사관(Internal Inspector) 등 소위 업무 기능별로 편제되어 있었다.

납세상담국(TPS Div)에는 세법에 정통한 상담요원(counsellor)들을 Senior와 Junior로 나누어 배치했다.

이들 상담요원은 이어폰을 꽂고 양손은 자유자재로 사용하면서 상담센터에 걸려오는 질문을 1 대 1로 차분히 응대했다. TPS Manager는 납세상담의 고수(expert)로서 실내 중앙에 설치된 교환대에 앉아 상담요원들의 상담 내용을 청취해 상담수준을 체크하고 평가하여 뒀다가 다음번 요원 재교육의 수요를 미리 파악했다.

미국 세무서의 납세상담국(TPS Div.) 조직은 다시 지역별로 나눠져 있었다. 예컨대 제1팀부터 제20팀까지 나누고 각 팀은 소지역을 나눠 담당하였는데, 이 팀이 사실상 우리나라의 세무서에 가까운 것(별도 조직인 조사분야 제외)이라고 할 수 있었다.

미국의 주된 조세인 연방소득세(법인세 포함) 신고 마감일은 4월말인데 소득세 신고기간에는 각 TPS Team에서는 전국적으로 1만여명에 가까운 자원봉사자들을 교육시켜 소득세 신고서(1040A) 작성을 돕게 하였다. 이 프로그램을 VITA(Volunteer IncomeTax Assistauce)라 불렀다.

조사국(Exam. Div.)은 평상시 정규세무조사를 상시 실시하는 부서였다.

조사요원들은 각 자의 방을 독자적으로 쓰고 있었으며 여러 조사요원을 보좌하는 여비서가 미리 조사받을 납세자와 전화로 연락해 납세자가 편한 시간에 면담 스케줄을 잡아주면 조사요원은 그 시간에 맞추어 매일 사무실에서 납세자를 면담하고 있었다. 이를 사무실조사(Office Audit)라 하며 비교적 경미한 사항에 관한 간이조사로서 우리나라로 말하면 서면분석에 의한 서면 조사방식과 유사했다.

다음으로 본격적인 현장세무조사(Field Audit)는 조사국(Exam. Div.)의 지휘감독하에 각 지역에 소규모 단위로 설치되어 있는 지역별 Examination Team이 나눠 담당하였다.

|

|

|

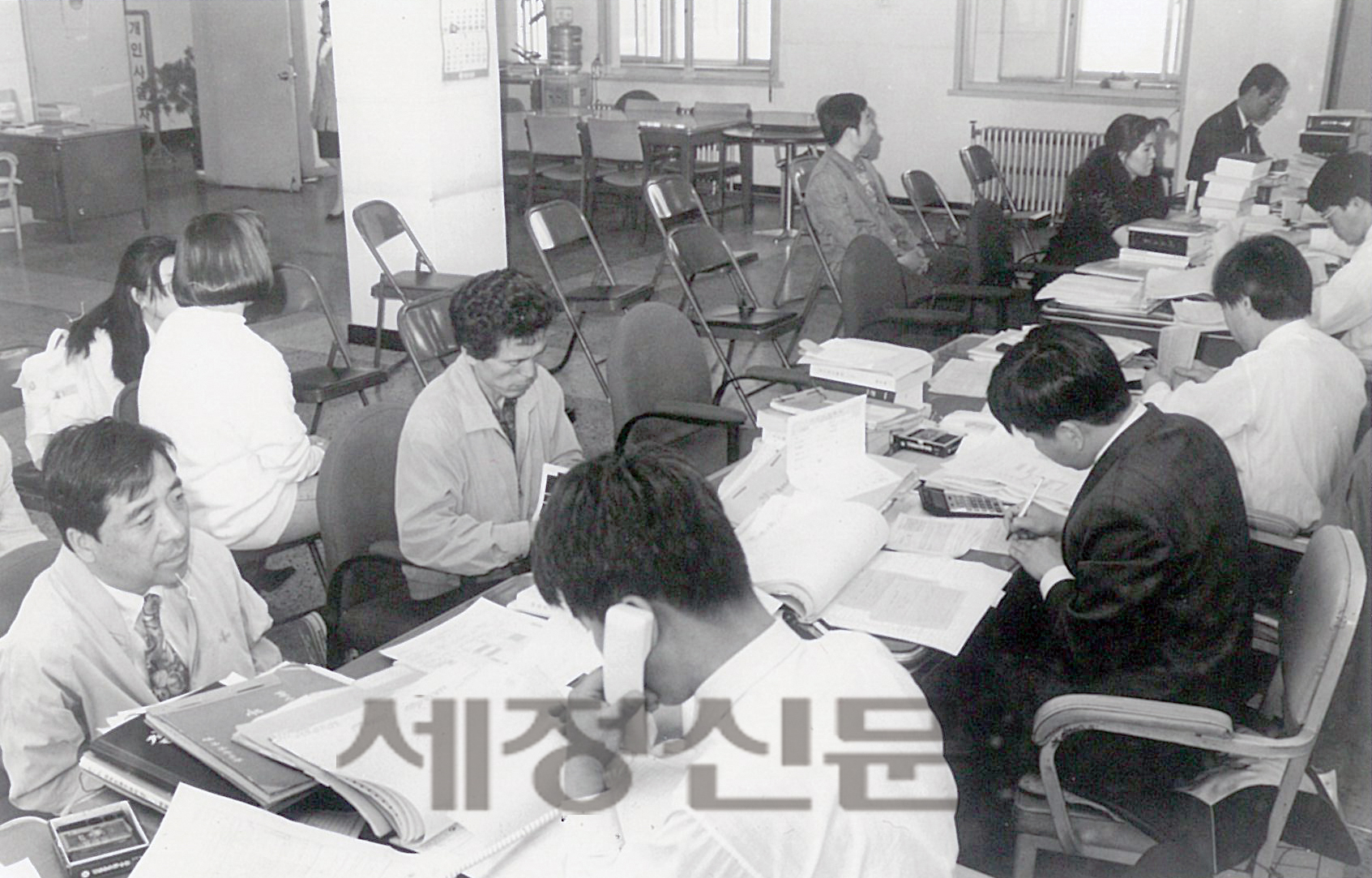

미국 세무행정은 모든 관리체계가 효율성과 과학성에 기초하고 있었다. 나는 미국 현지의 세정시스템을 보고 경탄하지 않을 수 없었다. 사진은 당시 우리나라 일선 세무서의 세무신고 풍경<세정신문 DB사진>

|

세무조사에 있어서 우선 가장 중요한 것은 누구를 조사해야 할 것인가 즉, 조사대상 선정문제가 핵심이다. 미 국세청에서는 DIF(Discriminant Function)라는 통계학적 프로그램을 개발하여 조사대상을 선정하고 있었다. DIF를 우리말로 어떻게 번역하는 것이 좋을지 모르겠으나 나는 ‘신고성실도 식별함수’라고 번역하고자 한다.

DIF공식의 내용에 대하여는 미 의회가 요구하더라도 공개할 수 없는 비밀로 되어 있었다. 이 공식은 당시 전국적으로 약 1억건의 신고서를 전산 처리한 결과를 통계적으로 재가공 분석한 자료인데 예컨대 어떤 업종의 사업자를 고르고 그와 동종 업종의 동일 매출액 범위에 속하는 사업자그룹의 특정비용 항목,(예컨대 차량유지비) 평균을 정상값(Normal Value)으로 했을때 그 그룹내 특정사업자의 해당 비용(예컨대 차량유지비)이 정상값에서 얼마나 초과하는가(+숫자) 또는 얼마나 부족한가(-숫자) 그 차이를 각 비용항목마다 계산해 내고 +와 -를 제거한 절대값 숫자를 합하여 그 사업자의 총합계 점수(Total Score)를 매긴다.

이 점수가 큰 순서로 출력하면 바로 그 순서대로 정상치에서 벗어난 이상비용(abnormal expense)의 지출이 많다는 것을 나타내는 것이므로 조사 대상의 우선순위가 자동으로 결정된다.

세무서에서는 조사 인력이 허용되는 한 이상항목 점수가 제일 큰 사업자부터 차례대로 조사하면 되는 것이다. 정말로 과학적·논리적으로 빈틈이 없는 조사대상 선정 프로그램이라 아니 할 수 없었다.

미 국세청에서는 DIF의 현실적 타당도를 높이기 위해 신고성실도 측정 프로그램(T.C.M.P: Taxpayers’ Compliance Measurement Program)이라는 제도를 도입해 업종별로 표본조사한 결과를 가지고 DIF를 지속적으로 보완 발전시킨다고 하였다.

개인수표 사용 비율이 75%이상, 세무조사 용이

미국에서는 결제수단의 75%가 개인수표이고 현금거래는 상대적으로 소액이고 소규모라고 한다. 자기가 발행한 개인수표(이전에 우리나라의 가계수표제도와 유사)는 최종적으로 발행한 본인에게 돌아와서야 결제가 완성되었다. 따라서 개인수표의 부도는 제도적으로 봉쇄되어 있었다.

이런 결제제도 또는 관행이 정착돼 있어서 세무조사시 탈세자에 대한 금융추적조사가 용이할 뿐만 아니라 아주 효율적인 조사방법으로 정착돼 있었다.

이러다 보니 납세자가 탈세하고 도망갈 구멍(loophole)이 없었고, 따라서 I.R.S하면 무시무시한 기관으로 각인되어 있었다.

특별조사국(CID: Criminal Investigation Div.)은 탈세자들을 수사하여 사법당국에 고소 고발조치를 하는 부서였다. 자체적으로 탈세정보를 수집·분석해 조사대상을 선정하거나 조사국(Exam. Div.)에서 조사하는 도중에 특별조사 대상으로 넘겨 주는 자를 대상으로 하여 수사권(우리나라의 특별사법경찰관제도와 유사)을 가지고 업무를 집행하였다.

징세국(Collection Div.)에서는 체납세금(Delinquent taxes)을 징수하는 업무를 담당하는 부서인데 수많은 징세요원(Revenue Agent)들이 소정의 교육을 받고 배치를 받아 활동하고 있었다.

세무서의 공보관(P.O)은 상시 업무가 언론매체에 그때그때 납세홍보를 다양한 홍보 방법으로 제공하였다. 특히 제한된 시간 안에서 멘크가 나가야 하기 때문에 홍보문안 하나하나에 정성을 다하는 모습이 매우 인상적이었다.

감사관(Internal Inspector)은 세무서에 자리하고 있지만 세무서장(Director)의 지휘감독을 받지 않고 Washington D.C 본부와 지방청 감사관의 지휘·감독을 받고 일선 세무서의 업무집행 상황을 상시 감사하고 있었다.

-매주 月·木 연재- <계속> -