막대한 규모의 삼성가 상속세가 관심을 모으는 가운데, 국회와 조세계에서는 상속세율을 놓고 다양한 논의가 거듭되고 있다.

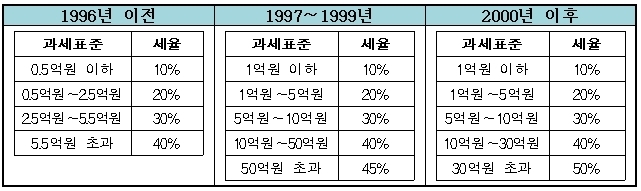

현재 한국의 상속세 및 증여세 세율은 최고 50%(최대주주 할증평가 적용시 60%)에 이른다. 지난 1999년말 세법 개정시 최고세율 구간을 50억원 초과에서 30억원 초과로 낮추고, 최고세율을 5%p 상향한 것이 현재까지 유지되고 있다.

이같은 상증세 세율이 다른 나라에 비해 높다는 지적이 많다. 한국의 상증세 최고세율은 OECD 국가 중 일본(55%) 다음으로 높고, GDP 대비 상증세 부담률(0.39%) 및 전체 세수 중 상증세 비중(1.5%)도 상위권이다.

그러나 상증세를 과세하지 않는 국가도 늘어나고 있다. OECD 회원국 중 호주와 캐나다는 상증세를 자본이득세로 전환했으며, 체코·오스트리아·스웨덴·포르투갈·노르웨이 등은 상증세를 폐지했다.

이에 세율을 인하해 상속인 및 수증자의 세부담을 덜 필요가 있다는 주장이 나온다. 높은 상속 부담이 기업들의 경영을 어렵게 하고, 이에 따라 해외 이전하는 사례가 많아지면 경제가 위축되고 고용이 줄어들 우려가 있다는 것.

이중과세 가능성도 제기된다. 상증세는 재산을 축적하는 과정에서 소득 탈루, 비과세·감면 등으로 인해 소득세 과세공백을 보완하는 측면이 있다. 그러나 세제가 발달한 오늘날에는 높은 상속세율을 유지하는 것이 되려 두 번 세금을 걷는 일이 될 여지가 있다는 지적이다.

이같은 여론을 반영하듯 21대 국회서도 상속세율 인하 내용을 담은 의원입법 시도가 꾸준히 이어졌다. 권성동 의원(국민의힘)은 지난 9월16일 과세표준 1억원 이하 구간 세율을 10%→5%로, 최고 세율은 40%로 낮추는 상증법 개정안을 발의했다. 이어 김용판 의원(국민의힘)도 세율구간별 세율을 5~15%p 각각 낮춰 최고세율을 25%로 두는 방안을 내놨다.

반대로 전체 상속세 신고인원과 실효세율을 따져보면 세율을 인하할 필요가 크지 않다는 시각도 있다.

기획재정부 자료에 따르면, 각종 비과세·공제제도로 인해 전체 상속세 신고인원 중 과세인원의 비율은 3%에 불과하다. 국회예산정책처가 밝힌 실효세율 역시 상속세 27.9%, 증여세 13.1%로 나타났다. 법인을 활용한 연부연납 등 횡행하는 ‘꼼수’까지 따지면 실제 세부담은 더 줄어들 수 있다.

아울러 소득 재분배 기능을 하는 상증세를 덜 거둔다면 소득양극화 현상이 악화될 것이란 우려도 나온다. 통계청 발표에 따르면, 지난 2019년 2분기 5분위소득분배율은 2003년 이후 최저로 집계됐다. 여전히 소득 상위 20%와 하위 20% 계층의 격차가 심각하단 얘기다.

과거에 비해 소득세 과세가 강화됐지만, 소득세 부담이 아직 다른 나라에 비해 크지 않다는 점 또한 ‘상증세 인하는 시기상조’라는 의견에 힘을 더한다.

결국 삼성가 상속세를 ‘가업승계의 걸림돌’로 볼지, ‘부의 대물림 방지책’으로 볼지에 따라 해석의 기울기도 달라진다. 한해 세수 약 293조원에 비해 ‘상속세 10조원’은 결코 가볍지 않은 무게다. 전례없는 국면에서 우리 사회는 어떤 합의점을 도출할 수 있을지 궁금증을 자아내고 있다.